島根県隠岐の島町 味乃蔵 隠岐そばという掛け橋。

隠岐空港に小さなプロペラ機が着陸してから約40分、

お昼を食べるために、島根県と島の役場の方に案内された先は、

地元ではハレの日の食事にも使われる感じのお店。

メニューを見れば、お刺身や天ぷらで構成される膳ものの文字が並びますが、

そこに見つけたのは「隠岐そば」の文字。

今回、隠岐を訪れたのは、この地域の伝承料理文化を、

一人でも多くの方に知っていただくお手伝いのため。

だから、この文字に目が止まらない理由はありません。

単品での注文も可能なようでしたが、地域の食文化は副菜に表れるもの。

ということで、隠岐そば定食を注文しました。

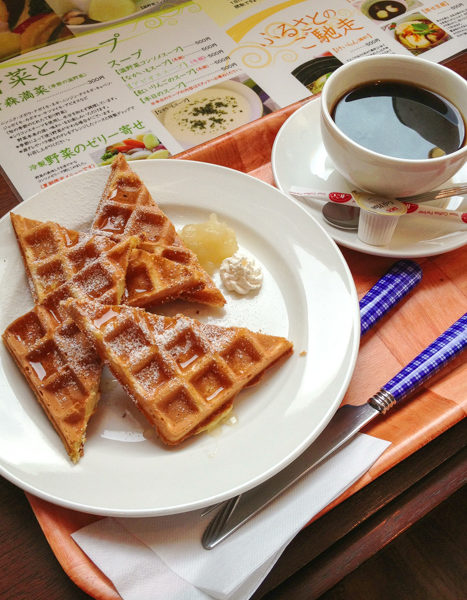

運ばれてきたのは、少し小さめの器。

お蕎麦の上にヒタヒタな量で注がれているおつゆ、

そこに海苔、ネギ、ごまの薬味。

ところどころ見えるのは、焼き鯖のほぐし身。

隠岐そばは冠婚葬祭の際に、

大勢のお客様に提供するおもてなし料理。

なので調理に時間をかけることができません。

そこで、そばはあらかじめ茹で置いて、

その上にヒタヒタの量のおつゆを注ぎます。

そのおつゆの出汁はアゴ、つまり飛び魚の出汁。

ここ隠岐の島には、アゴや「もぶし」、

あるいは鯖といった多種多彩な出汁文化が、

今もしっかりと残っています。

フカフカになった麺を箸でまとめて食べる。

啜るというよりは口に運ぶ。まるでお米を食べているような動きですが、

そばが思う存分吸っているのは、素朴でやさしい旨味です。

味つけは薄味なのですが、足腰がしっかりしているのは、

焼き鯖の旨味も乗った出汁の力が強いから。

海苔の香りと胡麻の香ばしさも手伝って、箸の動きは止まりません。

そして副菜、こちらも期待を裏切りませんでした。

アラメ昆布と油揚げを、

少し甘めに煮付けたものです。

驚いたのはその食感、

昆布の佃煮はぐにゅっとした弾力系ですが、

こちらは少し薄めなこともあって、

噛めばホロっとほぐれるような食感。

ここから溢れてくる香りと旨味、そして煮汁。

こうなれば定食の本領発揮。ごはんが止まりません。

青森は津軽地方に伝わる津軽そばもそうですが、

伝承料理には今の姿であり続ける理由があるものです。

それは地域によって異なるものですが、

食べる人をもてなす気持ちは共通しています。

出汁と調理法という掛け橋で、

そんな気持ちを受け継いできた一杯。

隠岐に来たからには、まずこれを食べない理由はありません。